イラストで見るさまざまな歯並び

叢生

上顎の糸切り歯(犬歯)が歯並びから飛び出している状態を八重歯といい、歯並びが凸凹になっている状態を、乱ぐい歯といいます。これらは歯並びが悪い状態を指し、叢生とも呼ばれています。顎が小さいと歯が生える十分なスペースがないため、歯と歯が重なり合って、叢生が生じると考えられています。叢生は、歯みがきの時に歯ブラシが届きにくく、歯と歯の間に食べかすがたまり、むし歯や歯周病が起こりやすくなるかもしれません。

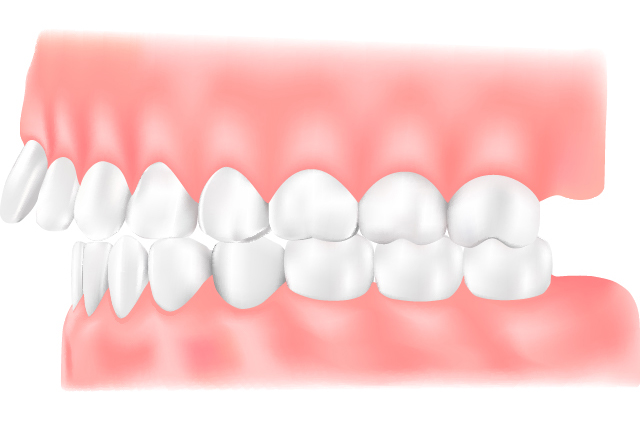

上顎前突

上顎の前歯が前に傾斜していたり、歯が前に突き出していたりする状態で、一般的に「出っ歯」と呼ばれています。見た目の問題や発音障害が生じるほか、口をしっかり閉じられないことで、口呼吸が習慣となり、口腔内の乾燥によりむし歯や口臭が起こることがしばしばあります。噛み合わせにより、下の前歯が上の前歯の裏側の歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。

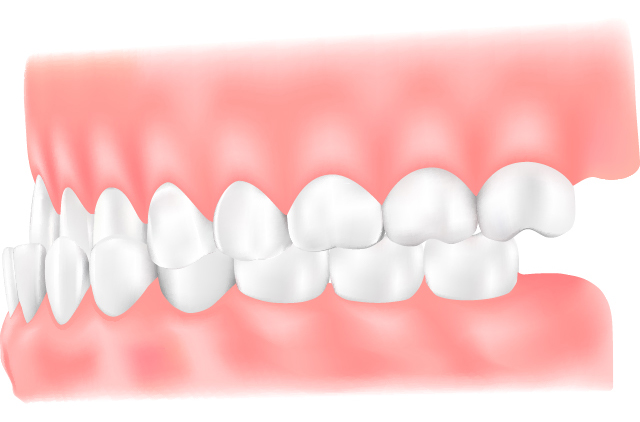

下顎前突

下顎が上顎より前に突き出ている状態のことで、一般的に「受け口」と呼ばれています。また、噛み合わせが反対になるので「反対咬合」とも呼ばれています。上下の前歯の傾きに問題がある場合と、下顎が大き過ぎたり、上顎が小さ過ぎたりする場合とがあります。顎の大きさが原因の場合、顎の骨の成長の目途がつくまで、経過を追っていく必要があります。うまく噛めないという症状だけでなく、聞き取りにくい話し方(発音)になることも少なくありません。一般的な歯科矯正では、歯の移動によって治療を行いますが、骨格異常や噛み合わせのずれが大きい場合は、外科手術が検討されることもあります。

開咬

上下の前歯がきちんと咬み合わない状態のことをいいます。前歯で食べ物をうまく噛み切ることができないだけでなく、正しく発音ができなかったり、咀嚼がうまくできなかったりということも特徴として挙げられます。小さな頃の指しゃぶりや舌で歯を押す舌癖、遺伝的な問題も原因といわれています。

交叉咬合

正常咬合では、上の歯が下の歯を覆うように噛み合うべきところ、一部の歯で上下の歯が反対に噛み合ってしまう噛み合わせの異常です。特に奥歯で多くみられ、顎のずれや顔の歪み、頭痛や肩こりなどの原因となることがあります。早期の治療開始が重要で、不正咬合の原因となる指しゃぶりなどの癖を改善したり、上顎を広げる拡大床やワイヤー装置を用いたりします。